Blog

La diputada Mónica Magaña y la ruta del efectivo

En Jalisco la política no se explica: se cuenta. Y cuando se cuenta, casi siempre aparece la misma utilería: sobres manila, efectivo “que no hace ruido”, pagarés con perfume de notaría y un coro que repite que “todo es legal”, aunque nadie sepa —o nadie quiera decir— de dónde salió el dinero.

El episodio que hoy tiene a la Mónica Magaña Mendoza en el ojo público nace, como tantas historias de aquí, no en un debate legislativo sino en una inversión “milagrosa”: un mínimo de 8% mensual a cambio de entregas en efectivo. La denuncia atribuida al apoderado Vicente Zendejas Rodríguez sostiene que en febrero de 2020 se entregaron 9 millones 270 mil 700 pesos a Diego Martínez —entonces novio, hoy esposo, de una familiar política— para invertirlos con ese rendimiento; luego vendrían otros 2 millones el 15 de junio de 2021 y un millón más a mediados de 2022. Y a partir de noviembre, dice el relato, el interés dejó de llegar.

Hasta aquí, la trama parece la de siempre: confianza familiar, promesa de rentabilidad imposible, caída de la pirámide y pleito inevitable. Pero el detalle que cambia todo —y por eso huele a asunto público— no es la pérdida, sino la forma: efectivo, montos millonarios, y una disputa que brinca del ámbito privado al sistema penal. Porque el documento, además, reconoce la existencia de contratos certificados de mutuo, lo que en principio empuja el conflicto hacia el terreno civil o mercantil, no necesariamente al penal. Esa diferencia no es menor: en un país donde la justicia suele ser un mazo y no una balanza, el tipo de vía define si estás litigando un incumplimiento o si te están construyendo un expediente con esposas.

La familia de Diego Martínez Ornelas —según desplegados y notas que circularon estos días— acusa tráfico de influencias: hablan de “inusual celeridad” en la orden de aprehensión, de prisión preventiva sostenida por meses y de un proceso en el que, afirman, no se agotaron citatorios previos. En síntesis: que la maquinaria del Estado se habría activado con una velocidad que el ciudadano común solo ve cuando le toca ser ejemplo.

La diputada, por su parte, responde en dos carriles: primero, niega irregularidades y sostiene que actuó como ciudadana afectada; segundo, intenta diluir el monto diciendo que la cantidad corresponde a “varios afectados” y que no litigará con desplegados. Esa es una frase cómoda: “no litigaré con desplegados” funciona bien para redes sociales, pero no funciona igual para la rendición de cuentas. Porque la exigencia no viene solo de la familia señalada; viene del hecho de que el personaje central es servidora pública y, por lo tanto, está obligada a aclarar lo que en un particular sería solo un pleito de dinero.

Aquí entra el otro dato que no cabe debajo de la alfombra: la negativa a proporcionar declaraciones patrimoniales 2019–2025, según la respuesta que se atribuye a la Unidad de Transparencia del Congreso ante una solicitud de información. Si ese dato es correcto, el problema no es solo jurídico: es ético y político. En una coyuntura donde el discurso oficial vive de la palabra “transparencia”, la opacidad —aunque sea por tecnicismos, reservas o criterios administrativos— se convierte en gasolina para el incendio. Y cuando hay gasolina, cualquier chispazo prende: la pregunta sobre el origen del dinero, la ruta del efectivo, la consistencia patrimonial y la eventual intervención de autoridades fiscales o federales deja de ser “golpeteo” y se vuelve una obligación mínima de esclarecimiento.

No se trata de moralina barata. Se trata de una aritmética elemental: si alguien entrega millones en efectivo para obtener 8% mensual, no estamos ante un ahorro doméstico sino ante una operación que exige explicación pública. El 8% mensual no es un rendimiento: es una sirena. En el mundo real, ese porcentaje solo aparece en dos escenarios: el fraude o el riesgo extremo. Y cuando eso ocurre cerca del poder, el ciudadano tiene derecho a preguntar si la política se financia con discursos o con maletines.

Lo más delicado es el doble estándar, ese vicio que en política se premia. Si la diputada —como se le atribuye en textos de opinión que han circulado— fue insistente para exigir a otros legisladores que comparezcan y expliquen asuntos de su pasado, lo congruente sería que hoy hiciera lo mismo: comparecer, dar la cara, explicar el presente y no solo publicar una respuesta nocturna con tono de queja. Porque la congruencia no es un adorno retórico; es el mínimo que sostiene la autoridad moral con la que se acusa a otros.

Y luego está el corazón del señalamiento: el supuesto tráfico de influencias. Este país aprendió a golpes que esa figura rara vez se prueba con una firma o una llamada grabada; se prueba con patrones: rapidez excepcional, decisiones que contradicen la lógica procesal, presiones laterales, “coincidencias” que siempre favorecen al mismo lado. La familia dice temer por su seguridad y pide que el aparato gubernamental no acose a sus empresas. Esa frase, en Jalisco, no se escribe por deporte: se escribe cuando alguien cree —con razón o sin ella— que ya no pelea solo contra un particular, sino contra una estructura.

Ahora bien: que haya denuncia pública no significa que haya culpabilidad. También hay que decirlo con todas sus letras. En un Estado de derecho, la diputada tiene derecho a denunciar si fue víctima de un fraude, y Diego Martínez tiene derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a que la prisión preventiva no sea castigo anticipado. Lo que no tiene derecho nadie —ni denunciante ni denunciado— es a manipular la justicia: ni para encarcelar por presión política, ni para evadir responsabilidades escondiéndose en el fuero mediático.

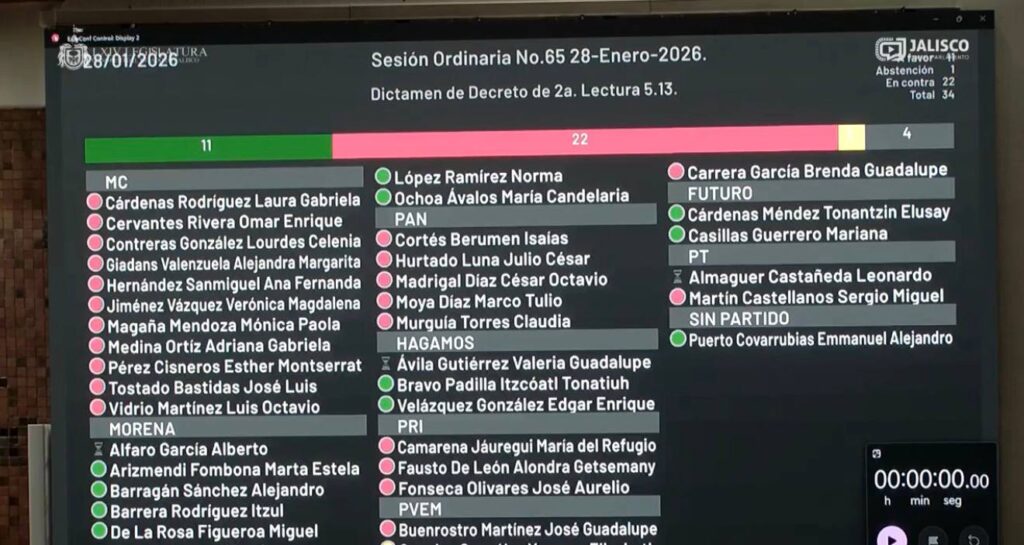

Por eso, el punto no es si la diputada “litigará con desplegados”. El punto es si el Congreso del Estado de Jalisco tolerará que un asunto con efectivo millonario, declaraciones patrimoniales en disputa y acusaciones de influencia se resuelva a base de comunicados. La política no es Instagram. Y la transparencia no es una publicación: es un expediente abierto, verificable, contrastable.

Al final, este caso desnuda algo más profundo: la normalización del efectivo como lenguaje del poder. El “yo te entrego”, “tú me das rendimiento”, “si falla, lo arreglamos con una denuncia” es la pedagogía de la impunidad. Y cuando esa pedagogía llega al Congreso, el daño no es personal; es institucional.

Si la diputada quiere cerrar la puerta a las sospechas, el camino no es el desplegado nocturno ni la frase altanera de que “no litigará” en prensa. El camino es claro: explicar el origen y la ruta del dinero; aclarar por qué no aparecen (o por qué sí aparecen) en sus declaraciones; y exigir —ella misma— que el proceso penal, si existe, se conduzca con reglas, sin atajos y sin privilegios. Porque si hoy la justicia corre como liebre para unos, mañana se arrastra como tortuga para todos.

Y Jalisco ya está cansado de correr detrás de tortugas.

En X @DEPACHECOS